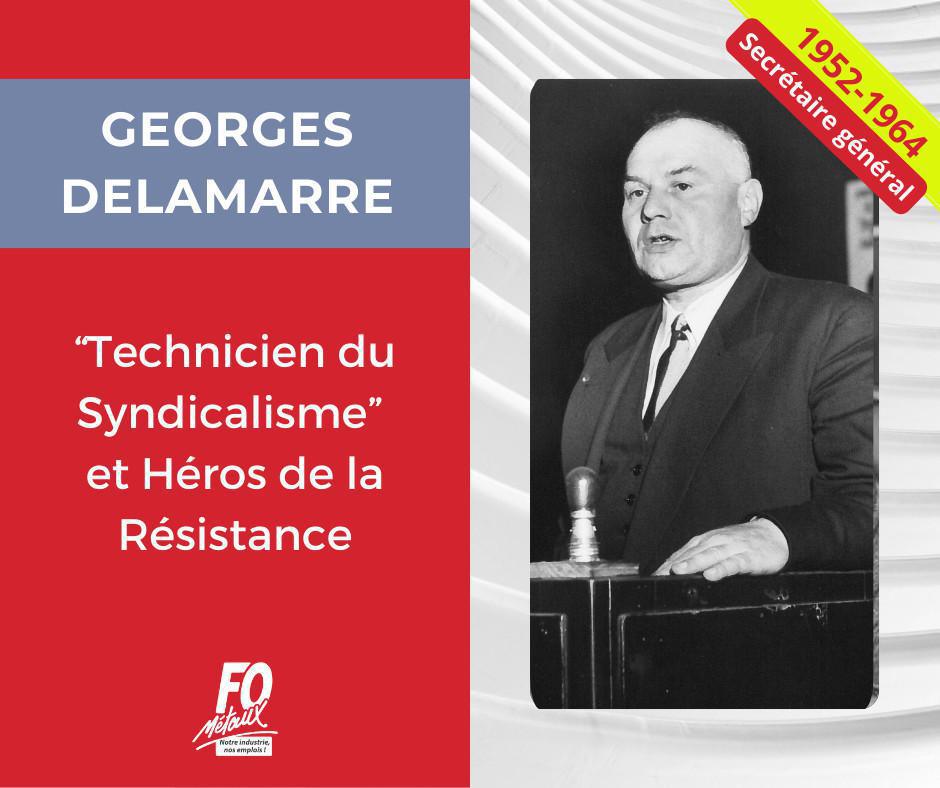

Georges Delamarre entre très jeune dans le monde du travail et adhère à l’Union des mécaniciens de la Seine. Il participe aux grèves de 1936 aux côtés de figures de son syndicat et devient délégué du personnel de l’outillage central et membre de la commission exécutive de la section syndicale CGT de Renault. Passionné d’économie, il profite des cours organisés par le constructeur pour accroître ses connaissances en ce domaine où il acquiert de solides compétences. Toute sa vie, il conserva cette passion de savoir qui lui vaudra une réputation de « technicien du syndicalisme ».

En 1938, il démissionne de ses responsabilités syndicales en raison de ses désaccords stratégiques avec les unitaires. Mobilisé lorsque la guerre éclate, il est ensuite « affecté spécial » chez Renault et fait rapidement partie des réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) avant de contribuer à organiser la Résistance dans les réseaux Libération-Nord comme à la CGT. Membre du bureau clandestin de l’UD des syndicats de la région parisienne, il met en place les comités d’action contre la déportation et le STO. À partir de 1943, il entre dans la clandestinité et évolue sous différents fausses identités. A partir de juillet, il fait partie Comité d’action contre la déportation au sein du Conseil National de la Résistance (CNR). Arrêté par la Gestapo le 28 juillet 1944 et interné à Fresnes, il fait partie du dernier train de déportés pour le camp de Buchenwald, dont il est libéré en 1945 par l’armée américaine.

Georges Delamarre reprend immédiatement ses responsabilités syndicales. En mars 1946, il devient l’un des secrétaires de la Fédération des Métaux. La même année, il fait son entrée au bureau confédéral pour prendre en charge le renouvellement des conventions collectives encore bloquées par la législation de guerre. Solidaire de ses amis de Résistance ouvrière, hebdomadaire devenu « Force ouvrière » et qui dénonce l'emprise politique du Parti communiste sur la CGT, il est ensuite l’un des instigateurs de la scission qui donne naissance à FO, faisant partie du premier bureau confédéral de la jeune organisation. Il participe au premier Conseil économique sera par la suite rapporteur de la section de conjoncture de l’INSEE. De 1949 à 1951, il est également membre du conseil d’administration du Comité national de l’organisation française (CNOF) où se retrouvaient de nombreux ingénieurs et dirigeants d’entreprise qui, dans les années d’après-guerre, s’efforcèrent de faire progresser au sein du monde de l’entreprise les notions de rationalisation de la production. Par ailleurs, il est membre de la Commission de la production industrielle ainsi que de la Commission supérieure des conventions collectives.

En avril 1952, il démissionne de son poste confédéral (il restera à la commission exécutive confédérale jusqu’en 1963) pour « redescendre » à la Fédération et en prendre la tête à la mort de Léon Chevalme. Avec lui, la commission administrative joue pleinement son rôle et tranche les débats qu’il se contente de poser. Il décentralise l’activité fédérale à la fois sur le plan géographique, en découpant le pays en dix secteurs, et sur le plan professionnel en renforçant l’action des branches, du moins les quatre (sur huit) où la syndicalisation FO présente une consistance suffisante : automobile, sidérurgie, aéronautique et construction navale. Son arrivée à la tête de la Fédération coïncide avec le démarrage, enfin, de la pratique des conventions collectives, dont c’est, de 1952 à 1958, la première grande période. Déblocage dû en partie à un changement stratégique, puisque FO Métaux, consciente que le refus obstiné de l’UIMM interdit la signature d’une convention collective nationale, demande le 29 avril 1953 aux syndicats d’entrer en contact avec les organisations patronales locales.

Georges Delamarre est également dès l’origine un partisan convaincu de l’Europe et joue un rôle important au sein du Comité européen du charbon, et de l’acier (CECA). Il sera d’ailleurs membre de son comité consultatif. La CA fédérale des 21 et 22 mars 1964 prend acte de la décision de Georges Delamarre, dont l’état de sante restait très altéré par les mois passés à Buchenwald, d’être dégagé de ses responsabilités. C’est son numéro 2, Antoine Laval, qui le remplace à la tête de la Fédération. Delamarre est fait officier de la Légion d’honneur en juillet 1985 et disparaît le 15 novembre 1986.